近日,武汉大学物理科学与技术学院丁旭恒教授作为共同通讯作者(1/2),在高红移类星体宿主星系及超大质量黑洞快速共演研究领域取得了突破性进展,其成果发表于《Nature Astronomy》。该论文题为“A Post-Starburst Pathway for the Formation of Massive Galaxies and Black Holes at z > 6”。本项目由武汉大学和东京大学等国际合作团队联合完成。

项目研究基于詹姆斯·韦布太空望远镜(JWST)先进近红外光谱仪(NIRSpec)和成像仪(NIRCam)的高灵敏度观测数据,首次在宇宙年龄仅10亿年、红移大于6的“婴儿期”宇宙中,发现了经历过短暂剧烈爆发的“后星暴”(post-starburst)类星体宿主星系。其中心黑洞质量均超十亿倍太阳质量,宿主星系恒星质量已达300亿-1,300亿倍太阳,被认为是目前已知最遥远、质量最大的后星暴星系系统之一。

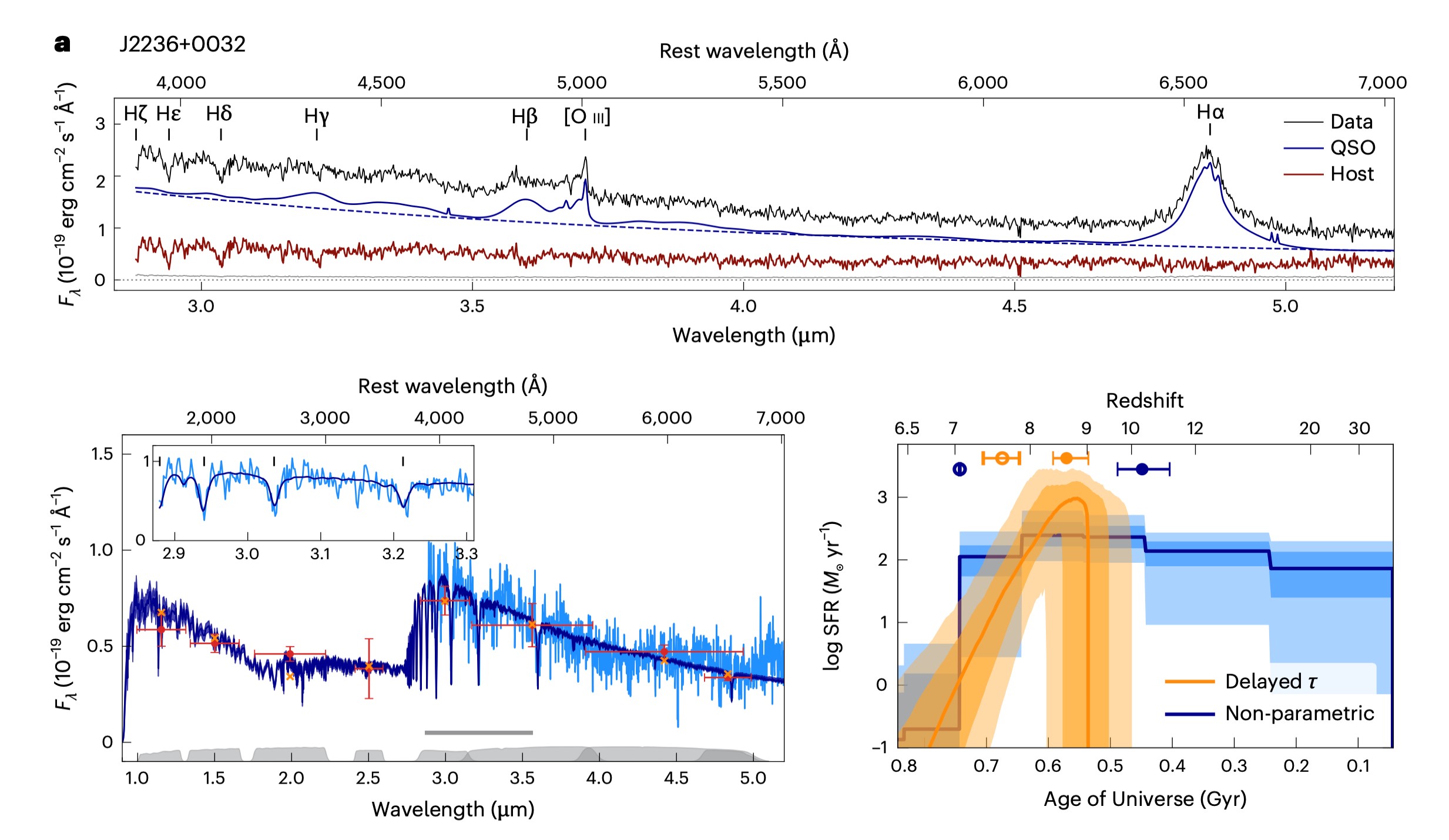

研究团队详细分析了这两颗类星体(J2236+0032 和 J1512+4422)及其宿主星系的谱线特征及星族演化历史。高质量光谱揭示星系中强烈的巴耳末吸收线,表明其恒星群在大约7~9的红移时(约为宇宙当前年龄的5%到7%)经历过大规模爆发式造星过程,之后恒星形成极为迅速地被抑制乃至停止,星系进入“静止”(淬火)状态。分析结果表明,这些星系在极盛期的恒星形成率可高达每年约2,000个太阳质量,但在约一亿年内便骤降了2个数量级,成为目前已知宇宙早期星系中“星暴—淬火”(starburst — quenching)转变最直接的观测证据。

上图展示了源J2236+0032的JWST/NIRSpec光谱,并对其进行了类星体与宿主星系成分的分解。左下图为结合光谱数据与JWST/NIRCam八个波段测光数据的宿主星系SED拟合结果;右下图则展示了由拟合推断出的宿主星系恒星形成历史。

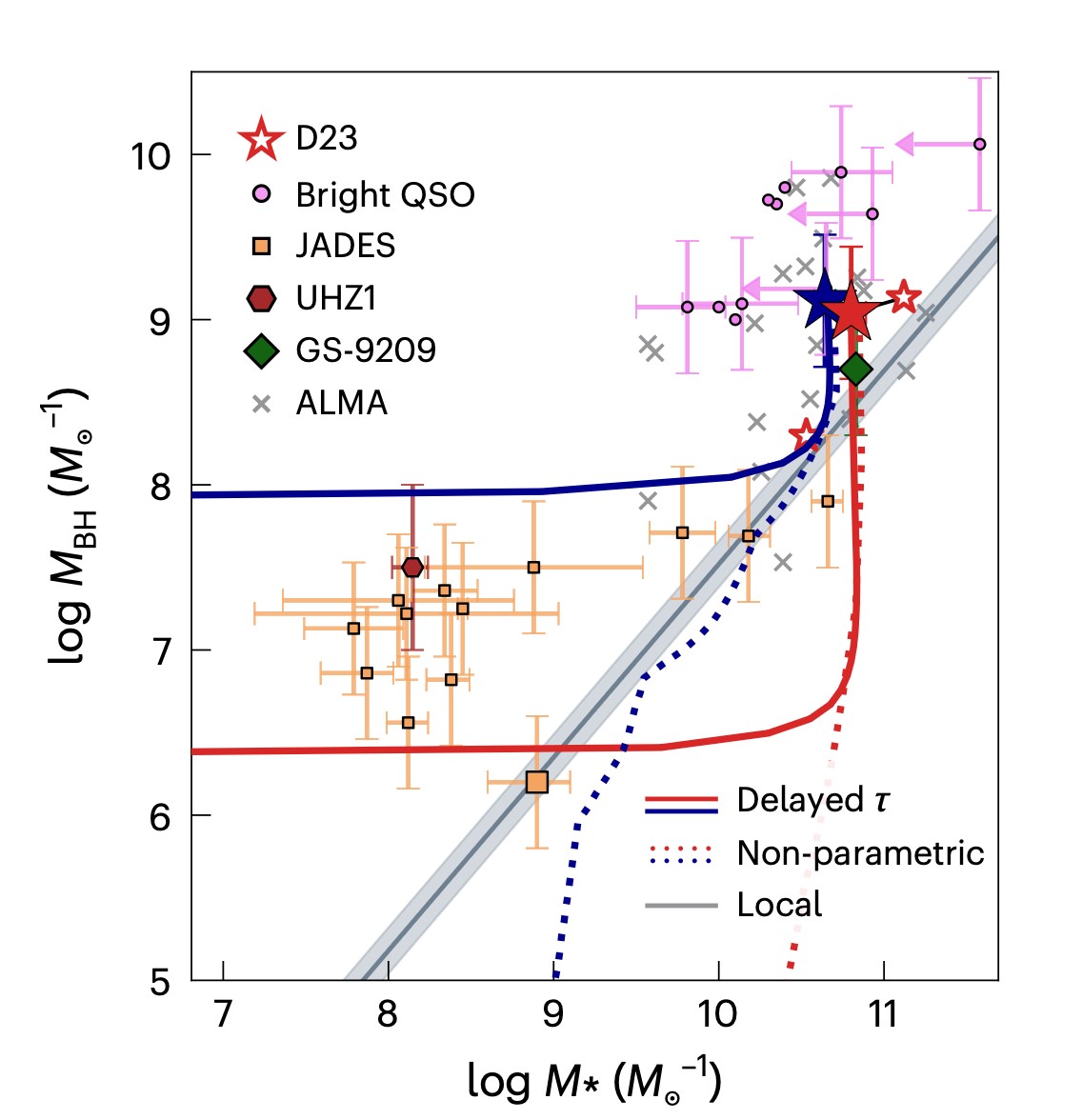

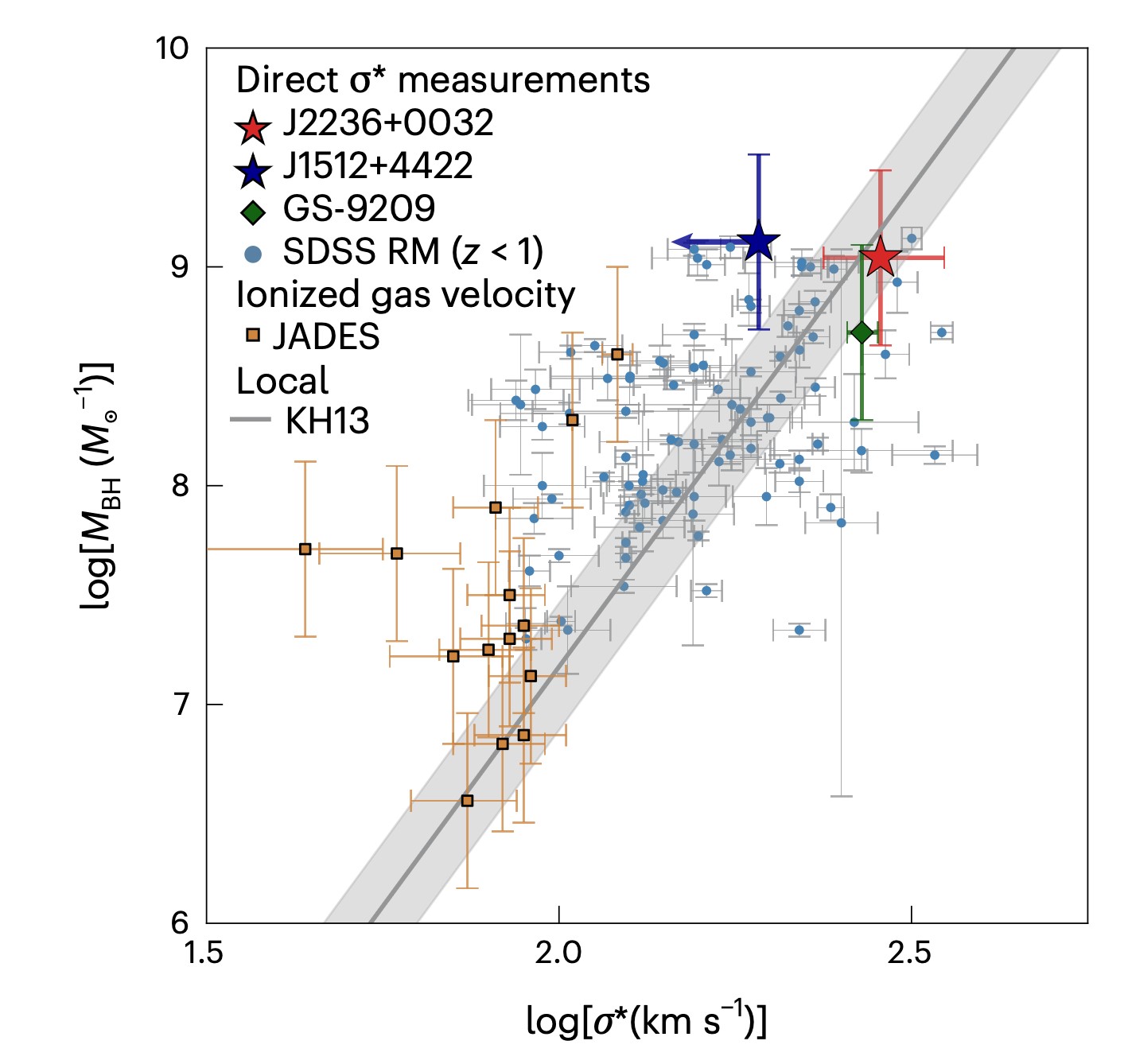

更为重要的是,两颗星系中心的超大质量黑洞仍在活跃地吸积物质,其黑洞质量与宿主星系恒星质量之比已与现代宇宙中的经验关系相近。不同于部分理论模型预测的先有星系后有黑洞的阶段性演化,这可能意味着黑洞-星系“同步成长”的关联性在宇宙极早期就已确立。此外,团队在星系光谱中观测到[O III]发射线蓝移、宽展等标志性特征,指示类星体活动驱动的核区气体外流可能是扼杀大规模恒星形成、促使星系快速“淬火”的重要机制之一。该工作还首次使用巴耳末吸收线对高红移类星体宿主星系的恒星速度弥散量(σ*)进行直接测量,J2236+0032符合当前的星系-黑洞的质量-速度弥散关系,J1512+4422则略超当前观测到的关系,为理解早期宇宙黑洞与星系共演建立起关键的观测基线。

左图展示的是文章研究的两个源对应的黑洞质量与宿主星系恒星质量的关系图。右图展示了黑洞质量与宿主星系速度弥散的关系图。

研究成果展示了高红移宇宙时期大质量的星系及其中心黑洞的迅速“组装”过程,该过程很可能经历了短暂剧烈的星暴—淬火的阶段,并与类星体活动相互交织。文章还展示了早期宇宙中黑洞-星系互动及共同成长的独特进化路径,这一机制不仅挑战了现有理论关于大质量星系持续缓慢生长的传统观点,也为JWST推动人类探索宇宙早期阶段的黑洞增长过程提供了关键证据。

值得一提的是,该成果因其科学价值与国际影响力,已被《光明日报》科技版以“探索宇宙婴儿期”为标题进行了专题报道(https://app.gmdaily.cn/as/opened/n/1e56858b0a314cb497372504cb401f25),充分彰显了该研究在国内外学术界的重要反响。

丁旭恒教授课题组长期致力于星系演化与超大质量黑洞共同演化等前沿天体物理问题的研究,依托先进观测设备,取得了一系列具有国际影响力的成果。2023年以唯一第一作者和通讯作者身份在《Nature》杂志发表了题为“Detection of stellar light from quasar host galaxies at redshifts above 6”的论文,首次探测到z>6高红移类星体宿主星系的恒星光。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41550-025-02628-1?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=nonoa_20250811&utm_content=10.1038/s41550-025-02628-1